L’été approchant, la saison astronomique marque souvent une pause, en attendant le retour de nuits plus longues et plus propices à l’observation. Mais c’est aussi l’occasion idéale pour tourner nos instruments vers la plus belle étoile de notre ciel : le Soleil.

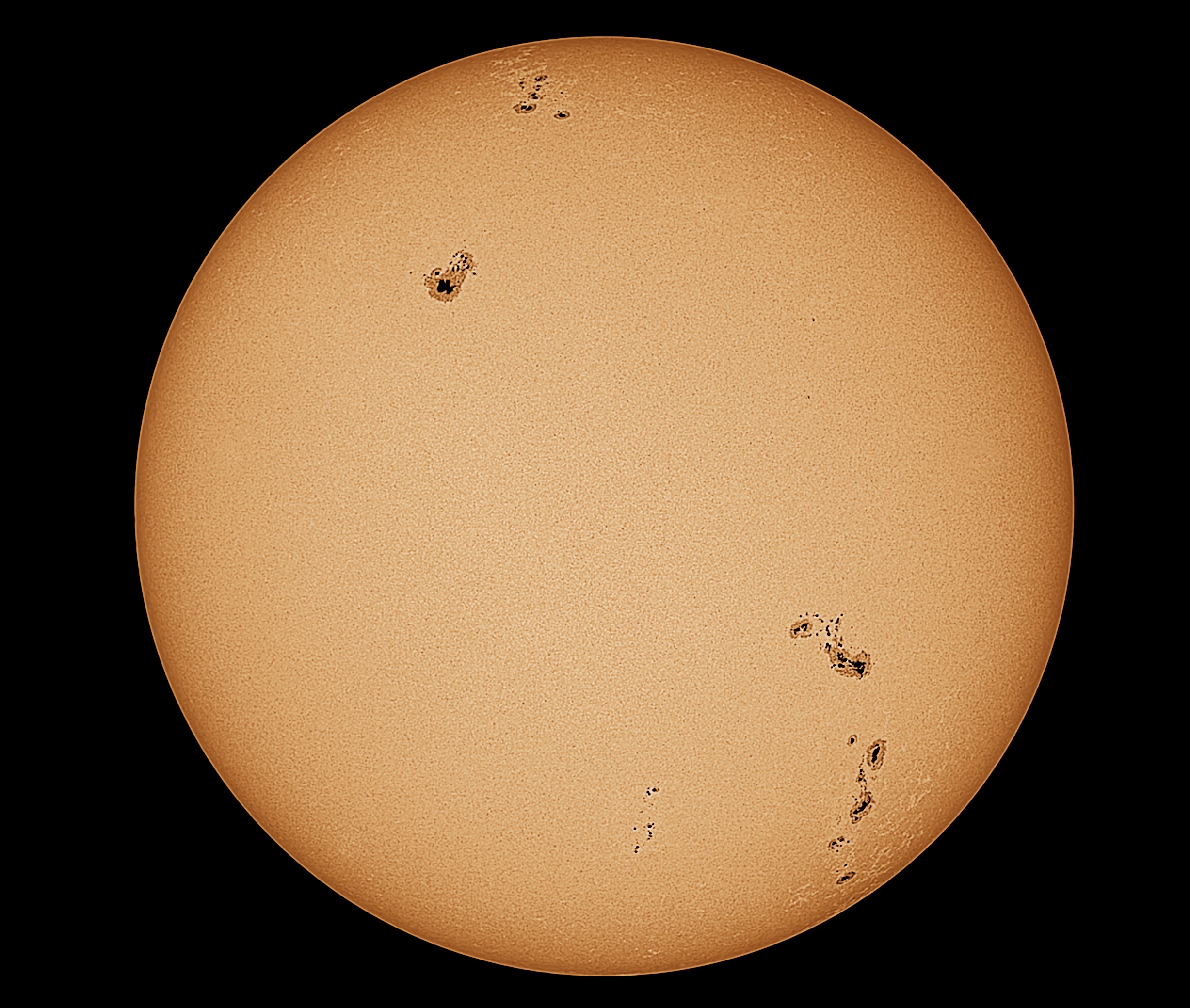

En général, l’observation se fait dans le spectre visible, à l’aide d’un dispositif réduisant l’intensité lumineuse (filtre solaire, hélioscope, etc.), afin de protéger notre rétine ou notre caméra. Le spectacle offert est alors tout simplement magnifique !

Mais il existe d’autres manières d’imager le Soleil, en utilisant ce qu’on appelle des filtres interférentiels, dont le plus connu est le filtre H-alpha (il existe aussi des filtres pour le calcium, le sodium, etc.).

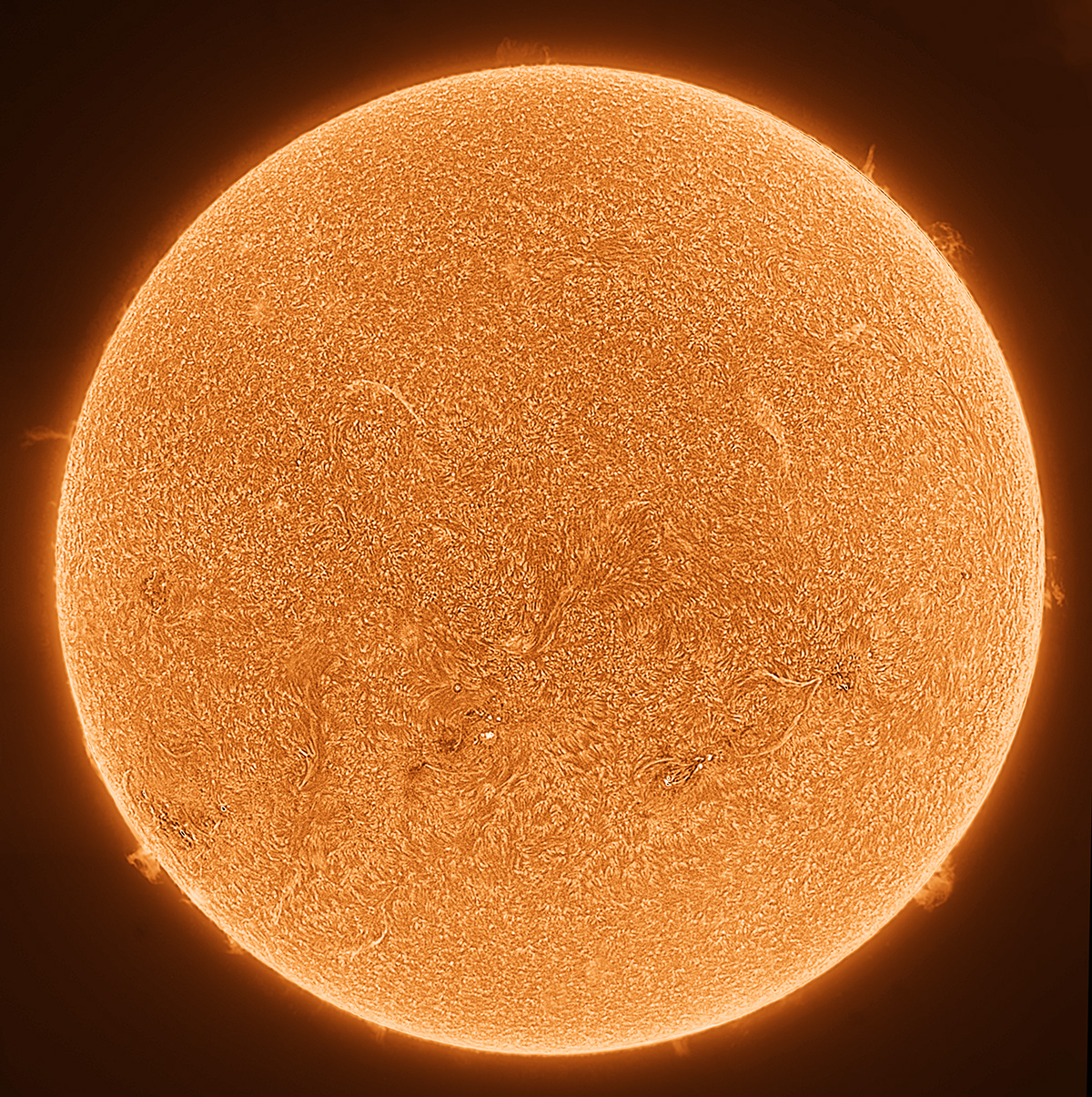

Ce type de filtre permet de sélectionner précisément une longueur d’onde spécifique, offrant des résultats époustouflants !

Grâce à ces filtres, on peut révéler des détails normalement noyés dans la lumière intense du Soleil et qui restent invisibles en observation classique.

On observe en réalité l’atmosphère du Soleil, ce qui permet de voir les protubérances et les éruptions solaires avec une finesse incroyable.

Ces filtres interférentiels sont cependant très coûteux, car complexes à fabriquer.

Contrairement aux filtres classiques, ils possèdent une bande passante extrêmement étroite, indispensable pour faire ressortir les détails fins de l’atmosphère solaire.

La photo ci-dessous a été réalisée avec la Coronado H-alpha de 80 mm appartenant à l’Observatoire de Lille.

Il s’agit d’une mosaïque de six images assemblée sous Photoshop.

Pour chacune de ces images, j’ai capturé une vidéo SER de 1500 images, puis j’ai empilé les 200 meilleures images avec AutoStakkert, avant d’appliquer un traitement basé sur les wavelets pour accentuer les détails.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le H-alpha, et les filtres, n’hésitez pas à poursuivre votre lecture sur cet article :

/Pourquoi voit-on autant de détails sur le Soleil avec un filtre H-alpha ?